Im Tschetschenienkrieg hatte der FSB geheime Tötungskommandos eingesetzt. Später, in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre, ging er so auch gegen die organisierte Kriminalität vor. Dazu gründete der Dienst eine geheime Sonderabteilung, die entschieden gegen Verbrecher vorgehen sollte, notfalls mit Mord. 40 FSB-Agenten bildeten den Kern dieser „Direktion zur Infiltration krimineller Organisationen“, in der russischen Abkürzung: URPO. Einer von ihnen war Alexander Litwinenko.

Im Dezember 1997 erhielten er und drei seiner Kollegen den Befehl, Beresowski zu ermorden. Niemand aus dem Team wollte den Anschlag ausführen. Schließlich war Beresowski als Eigentümer des größten russischen Fernsehsenders nicht nur ein bekannter Geschäftsmann, bis vor Kurzem war er zudem stellvertretender Direktor des Nationalen Sicherheitsrats gewesen. Die Männer redeten sich ein, dass jemand in der Leitung der URPO einen Fehler gemacht haben musste. Also schrieben sie einen Bericht und schickten ihn an den FSB-Direktor Nikolai Kowaljow.

Alle, die den Bericht unterzeichnet hatten, wurden kurz darauf vom Dienst suspendiert. Für Litwinenko begann eine schwere Zeit. Er litt unter Schlaflosigkeit und nahm ab. Und er traf schließlich zwei Entscheidungen, die für ihn noch kurz zuvor undenkbar gewesen wären.

Zunächst traf er sich im März 1998 mit Beresowski und verriet ihm den Plan des FSB. Einige Monate später trat er dann zusammen mit den anderen suspendierten URPO-Männern vor die Fernsehkameras. Anders als seine Kollegen verbarg Litwinenko bei der Pressekonferenz nicht sein Gesicht. Er wollte sich zeigen: als einer, der auf der richtigen Seite steht. Die Fernsehbilder zeigen einen Mann mit braunem Anzug und bunter Krawatte, sorgfältig gekämmten Haaren und sorgenvollem Gesicht, der eine Erklärung vom Blatt abliest: „Wir möchten klarstellen, dass wir keine Gegner des FSB sind. Es ist auch nicht unsere Absicht, den Sicherheitsdienst des Landes bloßzustellen. Wir wollen ihn stärken und säubern.“

„Allerdings“, fährt Litwinenko fort, „wird der FSB von einigen Personen ausschließlich für deren private Zwecke eingesetzt. Statt seiner verfassungsmäßigen Aufgabe nachzukommen, die Sicherheit des Staates und der Bürger zu gewährleisten, wird der FSB jetzt benutzt, um alte Rechnungen zu begleichen und kriminelle Auftragsarbeiten auszuführen.“

Die Übertragung erregte ungeheures Aufsehen.

Für Litwinenkos Witwe und seinen Freund Alex Goldfarb war dies ein Akt tiefster Loyalität, ausgeführt von einem Mann, der sich nichts vorzuwerfen hatte. Litwinenko habe Beresowski über den Mordauftrag seiner FSB-Oberen informiert, weil dieser Auftrag unmoralisch und rein ideologisch motiviert gewesen sei. Er habe schlicht niemanden ermorden wollen, schon gar nicht seinen Freund. So stellen sie es in dem Buch dar, das sie gemeinsam schrieben: Tod eines Dissidenten. Warum Alexander Litwinenko sterben musste. Man solle auch keine Schlüsse daraus ziehen, dass Litwinenko während des brutalen Tschetschenienkriegs Mitglied der gefürchteten Osobisty war – und später der URPO, die gewöhnlich die skrupellosesten FSB-Angehörigen rekrutierte.

„Ich behaupte nicht, dass ich ein Engel bin“, hat Litwinenko selbst einmal gesagt. „Aber an meinen Händen klebt kein Blut.“

Kann all das stimmen? Martin Sixsmith, ehemaliger Moskaukorrespondent der BBC, glaubt, dass Litwinenko stolz darauf war, dass ihn die geheimnisumwitterte URPO anwarb. „Zu Marina sagte er, es sei eine große Ehre, dafür ausgewählt zu werden“, schreibt Sixsmith in seinem Buch Die Akte Litwinenko. „Er scheint keine Bedenken gehabt zu haben.“

Freunden erzählte Litwinenko, man habe ihn ausgewählt, weil er sich für Untergebene starkgemacht habe, die im Gerichtssaal zur Waffe gegriffen hätten. Und wegen seines Rufs als zäher Typ.

„Es kursieren zahlreiche Geschichten, die Zweifel an dem Idealbild wecken, das seine Witwe von ihm zeichnet“, sagt Sixsmith. Er glaubt, dass Litwinenko in Tschetschenien an Morden beteiligt war. Es gibt sogar Gerüchte, er habe Gefangene eigenhändig gefoltert – Kritiker von Sixsmith halten dies jedoch für Propaganda des Kreml.

Der Historiker und Buchautor Yuri Felshtinsky glaubt, dass Litwinenko vor allem persönliche Interessen verfolgte, als er den FSB öffentlich anklagte. Er traf Litwinenko das erste Mal im November 1998 in Beresowskis Villa. Die beiden wurden Freunde und schrieben später gemeinsam das Buch Eiszeit im Kreml. Das Komplott der russischen Geheimdienste.

Beresowskis Macht während dieser Zeit war immens. Er hatte großen Einfluss auf Boris Jelzin und spielte eine wichtige Rolle in der russischen Medienlandschaft. Obendrein war er eng mit Litwinenkos Chef befreundet, dem frisch gekürten FSB-Direktor Wladimir Putin. Damit galt er vielen als mächtigster Mann Russlands. Felshtinsky ist überzeugt: Es war das Vertrauen auf diese Macht, das Litwinenko dazu trieb, so viel aufs Spiel zu setzen. Er glaubte, dass Beresowski genug Einfluss habe, um die alte Führungsriege des FSB abzulösen.

Aber es gab einen Mann, den Litwinenko falsch einschätzte: Putin. Kurz vor der Pressekonferenz hatte Litwinenko den neuen FSB-Chef getroffen und ihn gedrängt, gegen die Korruption in den Sicherheitsbehörden vorzugehen. Vergeblich. „In seinen Augen konnte ich sehen, dass er mich hasste“, sagte Litwinenko später. „Er war mit Leib und Seele ein FSB-Mann und ich für ihn ein Verräter“.

Trotzdem fühlte sich Litwinenko weiterhin unangreifbar, erinnert sich Felshtinsky: „Er flüsterte mir zu, er wisse aus zuverlässiger Quelle, dass er am folgenden Tag befördert werden sollte. Sie haben ihn dann tatsächlich befördert – ins Lefortowo-Gefängnis.“

Dort verbrachte er die nächsten sieben Monate, der offizielle Haftgrund lautete: Überschreitung von Amtsbefugnissen und Körperverletzung. Im Oktober 1999 wurde er freigesprochen, aber noch vor Verlassen des Gerichtsgebäudes erneut vom FSB verhaftet. Wiederum wegen Körperverletzung – und des Diebstahls einer Dose Erbsen. Die Fernsehbilder seiner Verhaftung lösten allgemeine Empörung aus. Die Anschuldigungen wurden fallen gelassen, und Putin musste sich entschuldigen.

Aber Litwinenko war klar geworden, dass er Russland verlassen musste. „In Putins Augen war er ein Verräter“, sagt Luke Harding, ehemaliger Moskaukorrespondent der britischen Tageszeitung The Guardian, der wegen seiner Putin-kritischen Berichterstattung ausgewiesen wurde. „Und nach dem KGB-Kodex können Verräter mit dem Tode bestraft werden.“ Im März 2000 wurde Putin zum russischen Präsidenten gewählt, im Oktober desselben Jahres floh Litwinenko über die Türkei nach London.

Goldfarb half bei der Aktion. Ebenso wie Beresowski, der wusste, dass auch er bei Putin in Ungnade gefallen war. Denn der neue Präsident stand an der Spitze einer Gruppe von Männern, die es anwiderte, dass Männer wie Beresowski die Reichtümer des Landes unter sich aufteilten – weil sie diese Reichtümer für sich selbst haben wollten. „Es ging nur ums Geld“, sagt Harding. „Diese Gruppierungen hatten keinerlei ideologische Differenzen.“

In den ersten Jahren von Putins Amtszeit brachten seine Leute große Teile des Staatsvermögens unter ihre Kontrolle und wurden zu Multimilliardären. Konflikte mit den ursprünglichen Oligarchen wie Beresowski waren unvermeidbar. „Aber Beresowski war ein Mann, der manchmal die Realität ausblendete“, sagt Yuri Felshtinsky dazu: „Er glaubte allen Ernstes, er könnte Putin stürzen. Deshalb musste er vernichtet werden.“

Putin gab sich nicht viel Mühe, seine Absichten zu verschleiern. Als ihn im Jahr 2000 ein Journalist des Figaro auf Beresowski ansprach, sagte er: „Der Staat hat einen Knüppel. Er schlägt damit nur einmal zu, aber direkt auf den Kopf. Bis jetzt haben wir diesen Knüppel nicht eingesetzt ... aber wenn wir wirklich wütend sind, werden wir nicht zögern.“

Mit Unterstützung des Oligarchen ermittelte und kämpfte Litwinenko in den nächsten Jahren gegen den FSB – so wie er zuvor gegen die organisierte Kriminalität ermittelt und gekämpft hatte. Er war ein aggressiver, konfliktfreudiger Aktivist, sagt Harding.

Im Jahr 2002 veröffentlichten Litwinenko und Felshtinsky ihr Buch Eiszeit im Kreml. Darin behaupteten sie, der FSB habe mehrere Bombenanschläge in Moskau inszeniert, die 1999 die Rechtfertigung für den Zweiten Tschetschenienkrieg lieferten und Putin den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gesichert haben könnten. Das Buch war ein Racheakt: „Die beiden haben sich mit dem Buch nicht an die Öffentlichkeit gerichtet“, sagt Goldfarb. „Es war eine Nachricht an ihre Feinde – eine Kriegserklärung.“

Zuweilen verrannte Litwinenko sich auf seinem Kreuzzug, seine Vorwürfe nahmen zunehmend paranoide Züge an. Er beschuldigte Putin der Pädophilie und behauptete, der FSB habe Osama bin Laden bei den Anschlägen des 11. September 2001 unterstützt. Vielleicht passiert so etwas, wenn man wahre Macht erlebt hat in all ihrer Größe – und sie sich dann zum Feind macht. Einen solchen Feind zu haben muss schwindelerregend sein, furchtbar – und aufregend. Der Kampf gegen seine mächtigen Feinde scheint Litwinenko berauscht zu haben.

Was immer der Grund für sein Verhalten war: Für seine Gegner war es eine Provokation. Eine Provokation, die sie nicht ewig dulden würden. Am 8. Juni 2006 verabschiedete das russische Parlament ein Gesetz, das den FSB ermächtigte, „auf Geheiß des Präsidenten mit Spezialeinheiten gegen Terroristen und deren Stützpunkte auch außerhalb des Territoriums der Russischen Föderation vorzugehen, um Gefahren für die Russische Föderation abzuwenden“.

Fünf Monate später stieg Litwinenko in die Buslinie 134 Richtung Grosvenor Square. Er war auf dem Weg in die Pine Bar.

Der Tod

Der Tod

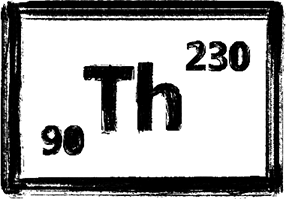

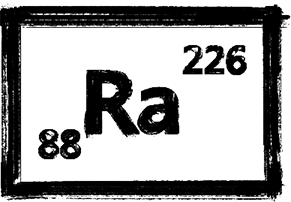

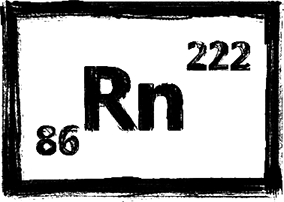

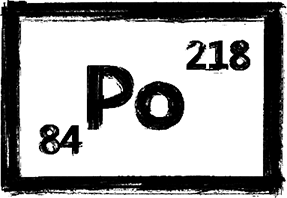

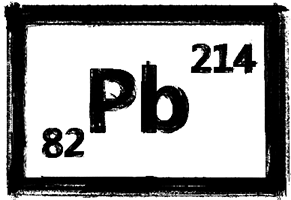

Das Gift

Das Gift

Die Enttäuschung

Die Enttäuschung

Der Verrat

Der Verrat

Die Jagd

Die Jagd

Das Nachspiel

Das Nachspiel

Erschienen in Substanz 12.12.2014

Erschienen in Substanz 12.12.2014 Originalfassung erschienen unter dem Titel “How radioactive poison became the assassin’s weapon of choice”

Originalfassung erschienen unter dem Titel “How radioactive poison became the assassin’s weapon of choice”